Toulouse : La résistante Marie Louise Dissard maître en l’art du déguisement et de la diversion

8 mai 2023 - 12:45

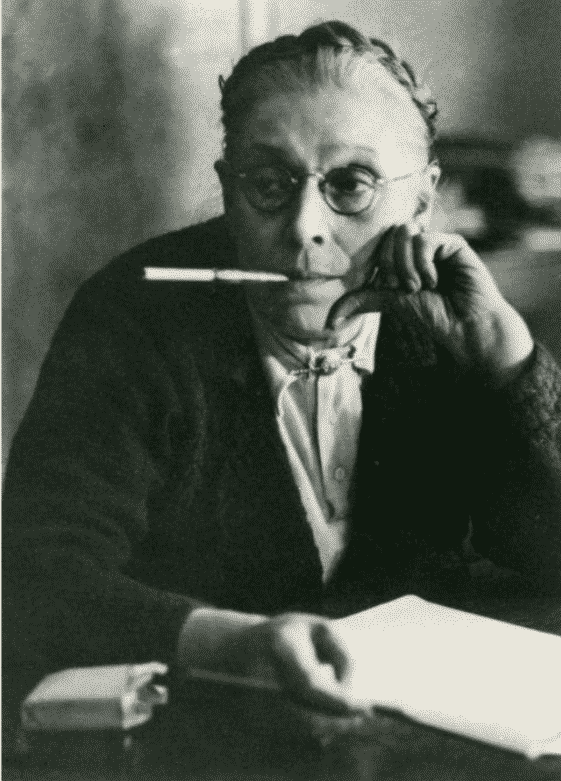

À l’occasion du 8 mai, le Journal Toulousain s’intéresse à Marie Louise Dissard, figure peu connue de la Résistance. Pourtant, elle a gravé son nom dans l’histoire de Toulouse. Son parcours est incroyable. De simple agent de liaison, elle devient cheffe du réseau d’évasion le plus vaste de France. Sa détermination et sa quête de liberté ont permis à plus de 700 soldats alliés de retrouver leur foyer durant la Seconde Guerre mondiale.

Toulouse, 1942. Un groupe de soldats allemands barre la route dans le quartier de Saint-Georges, aucun civil n’est autorisé à passer. À quelques mètres de là, une femme de 61 ans vêtue de haillons, cheveux en bataille, fait signe à trois hommes de se planquer. La voici qui s’avance, bouteille de vin à la main, empestant l’alcool. Elle titube en vociférant des mots incompréhensibles avec un accent du sud bien marqué. Le groupe de soldats est captivé par le spectacle, ils se marrent, font signe qu’elle est folle. Grâce à cette distraction, les fugitifs en profitent pour se sauver. Cette vieille folle, c’est Marie Louise Dissard ; les trois hommes, des soldats alliés qu’elle a cachés et rapatriés.

Insoumise, Rebelle, Libre

En 1944, à 63 ans, Marie Louise Dissard dirige seule le plus vaste réseau d’évasion de l’hexagone. « Elle a sauvé la vie d’au moins 700 soldats alliés tombés dans le nord de la France », précise l’historienne Élérika Leroy. La résistance n’a pas froid aux yeux, sa volonté d’être indépendante l’accompagne depuis sa tendre enfance. « C’était une enfant rebelle, elle n’acceptait pas le conformisme de ses parents qui la promettaient à une vie bien rangée, mariée et femme au foyer », rapporte Olivier Montégut, journaliste et co-créateur du podcast « Mesdames d’Occitanie » qui met en avant des femmes résistantes.

Native de Cahors, elle ne désire qu’une chose, fuir l’autorité parentale afin de découvrir les joies de la liberté dans les grandes villes. Elle devient alors maîtresse d’internat à Carcassonne, puis professeur de couture à Toulouse. À son image, « elle pousse ses étudiantes à devenir indépendantes professionnellement et économiquement pour ne pas dépendre des hommes », raconte l’historienne. Avant-gardiste, féministe avant l’heure. Marie Louise met un point d’honneur à se débrouiller toute seule, elle ne se marie pas. D’ailleurs, le journaliste l’a dépeint comme « très autoritaire », « une véritable tempête » mais aussi « très tendre et dévouée ».

Héroïne dès les premiers souffles de la Résistance

Juin 1940, Toulouse, zone libre, à l’angle de la rue de la Pomme, Marie Louise s’affaire dans sa boutique « À la poupée moderne ». La couturière jongle entre les carrés de soie et les pièces de dentelle pendant qu’elle confectionne une commande pour le Théâtre du Capitole. Marie Louise est alors bien loin d’imaginer que le Maréchal Pétain va autoriser les Allemands à gagner du terrain. « Elle l’a vécu comme une trahison, elle qui était si patriote », témoigne le journaliste Olivier Montégut. Quelque temps après, l’amoureux de Marie Louise, le capitaine Boudin de vingt ans son cadet, est arrêté : « Elle devient hors d’elle », dénonce Elérika Leroy . Dès que l’appel de De Gaulle résonne sur les ondes, elle imprime son discours et le placarde partout. À 59 ans, c’est son premier acte de résistance et le début d’une longue série. La même année, elle devient «Victoire», agent du réseau Bertaux chargé des passages dans les Pyrénées et des liaisons avec Londres.

Ainsi, elle diffuse des tracts clandestins et récolte des renseignements pour les résistants. « Avec elle, ça filait droit, elle a réussi à se faire une place dans un monde régi par les hommes », souligne avec admiration Olivier Montégut. « Elle a eu chaud plein de fois », alerte l’historienne Elérika Leroy. Effectivement, en décembre 1941, un parachutage tourne mal et la police démantèle son réseau. Les hommes sont arrêtés, mais elle est épargnée. Quelque temps après, « elle rencontre un agent de liaison du réseau Pat O’Leary qui va la mettre en contact avec Albert Guérisse, le chef de l’organisation », raconte l’historienne. Pat O’Leary était principalement chargé de rapatrier les militaires et aviateurs anglais tombés en France, « Les britanniques ne pouvait pas se permettre de les perdent, leur formation était de 24 mois » poursuit Elérika Leroy.

Elle va devenir un élément indispensable puisqu’ elle a su tisser un réseau solide parmi les résistants et les policiers. « Dans sa boutique, elle va cacher les soldats alliés et les déguiser en scouts, pêcheurs ou marins afin qu’ils puissent rejoindre les filières d’évasion», continue-t-elle. En plus de ses talents de couturières, elle va devenir actrice de la pièce de théâtre la plus dangereuse de l’histoire.

C’est presque Jean Moulin et pourtant elle a été effacée

Mars 1943, un agent infiltré dénonce «Pat O Leary », le réseau est écroué. Ça aurait pu décourager Marie Louise Dissard, mais elle décide de consacrer sa vie à l’indépendance française. Elle va même jusqu’à demander au ministère de la guerre britannique de reprendre la direction du réseau. « Elle était tellement maligne et convaincante que les Anglais ont accepté. La remise en place du réseau est un véritable coup de force », assure Elérika Leroy. D’une main de maître, elle dirige une centaine d’hommes avec toute la fermeté qu’on lui connaît. La cheffe a ses yeux et ses oreilles sur tout le territoire. « Elle avait des personnes de confiance dans plusieurs villes relais, Montauban, Limoge voire même Paris», détaille l’historienne.

Comme une mère dévouée, elle veille à ce que les soldats alliés ne tombent pas sous les mains des ennemis. « Vous imaginez, elle va même jusqu’à héberger une vingtaine de soldats dans son petit appartement rue Paul Mériel », déclare avec beaucoup d’admiration Elérika Leroy. « C’est presque Jean Moulin et pourtant elle a été effacée », s’indigne Olivier Montégut. À Toulouse, la seule rue qui porte son nom se trouve à Saint Martin de Touch, un endroit avec lequel elle n’a que peu de lien. Contrairement à François Verdier qui est à l’affiche dans l’une des plus belles avenues de la ville rose. Il a fallu attendre 2011 pour qu’on puisse lui rendre hommage. Elérika Leroy a bataillé avec la Mairie pour qu’elle érige une plaque devant sa boutique. Marie Louise Dissard a dédié sa vie aux autres. Même après la guerre, elle va s’épuiser à faire indemniser tous les civils qui ont participé au réseau « Françoise ». Le journaliste conclut «une grande dame de l’histoire qui mérite sa place dans les manuels scolaires ».

Lilia Ouzzane

Commentaires