Pesticides, perturbateurs endocriniens, PFAS… Ces polluants qu’on respire en Occitanie

13 octobre 2025 - 13:32

Atmo Occitanie, l’observatoire régional de la qualité de l’air, a mené une étude inédite en France pour mesurer la présence dans l’air des polluants que sont les pesticides, les perturbateurs endocriniens et les PFAS. Voici ce qu’elle révèle.

Atmo Occitanie l’annonçait il y a un peu plus d’un an. L’observatoire de la qualité de l’air dans la région a lancé, en 2024, une étude « inédite » consacrée aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens et aux PFAS. « Les pesticides, nous avons l’habitude de les surveiller. Mais, pour la première fois en France, nous avons mesuré la présence dans l’air des perturbateurs endocriniens et des PFAS, qui sont des polluants émergents », souligne Émilie Dalix, présidente d’Atmo Occitanie. Si l’observatoire de la qualité de l’air a décidé de mener une telle étude, c’est suite à « des questions légitimes de la population sur l’impact sanitaire et environnemental lié à l’exposition de ces polluants ». Et ce, alors « qu’un adulte respire 15 000 litres d’air par jour et, que ce qui est à l’état de poussière ou de gaz dans l’air se retrouve à un moment donné dans nos poumons », note la présidente. « Il se trouve que le Conseil d’État a versé une astreinte à notre association et nous avons décidé de l’utiliser pour réaliser cette étude novatrice », rapporte Émilie Dalix. Et ses premiers résultats viennent d’être dévoilés.

Plus de 100 molécules identifiées dans l’air en Occitanie

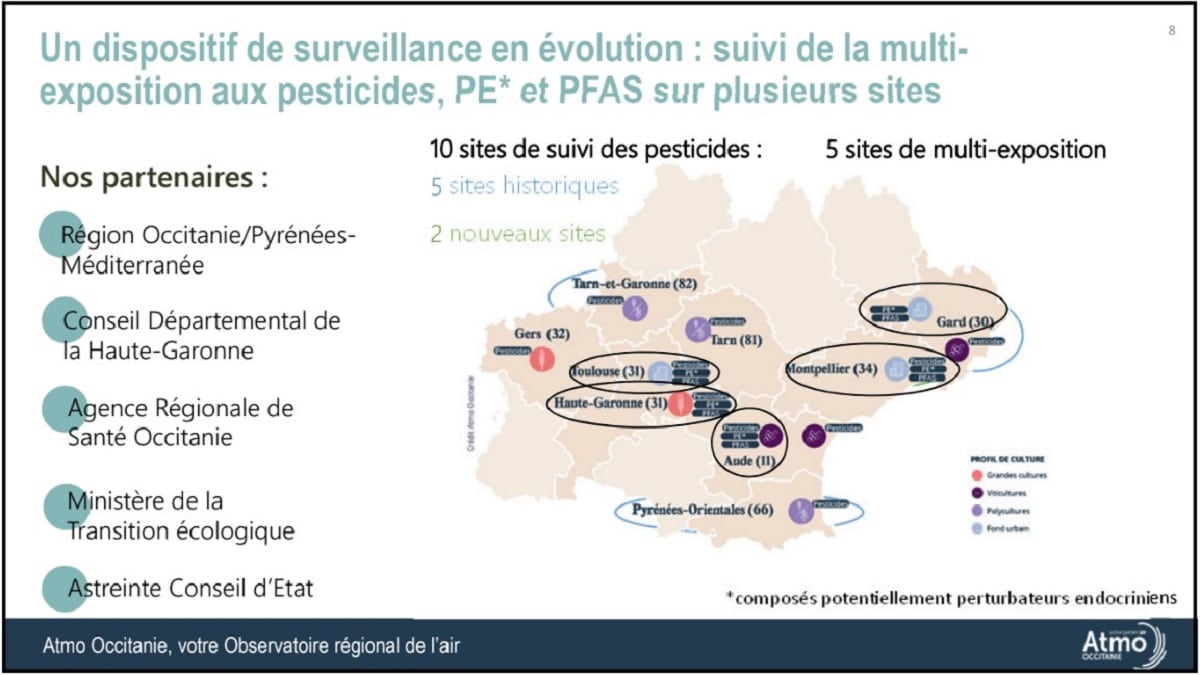

Tout d’abord, il faut savoir que dix sites de suivi, dont cinq mesurant à la fois les pesticides, les perturbateurs endocriniens et les PFAS, ont été étudiés : deux zones de grandes cultures en Haute-Garonne et dans le Gers, trois viticoles dans l’Aude et le Gard, trois urbaines à Toulouse, Montpellier et Alès, et trois de polycultures dans les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. « Cette diversité va nous permettre de voir d’éventuelles multi-expositions », indique Dominique Tilak, directrice générale d’Atmo Occitanie. Au total, 192 molécules ont été ciblées. « Nous avons recherché 56 perturbateurs endocriniens qui sont issus soit de la combustion, soit de la dégradation de matières, soit d’usages divers et variés. Je pense, notamment aux répulsifs anti-moustiques ou aux muscs. Nous avons aussi examiné 88 pesticides fongicides, herbicides ou insecticides, dont 58 sont eux-mêmes présumés ou avérés perturbateurs endocriniens. Et enfin, nous avons cherché 50 PFAS qui sont des molécules utilisées pour leurs propriétés antiadhésives et imperméabilisantes », précise Dominique Tilak.

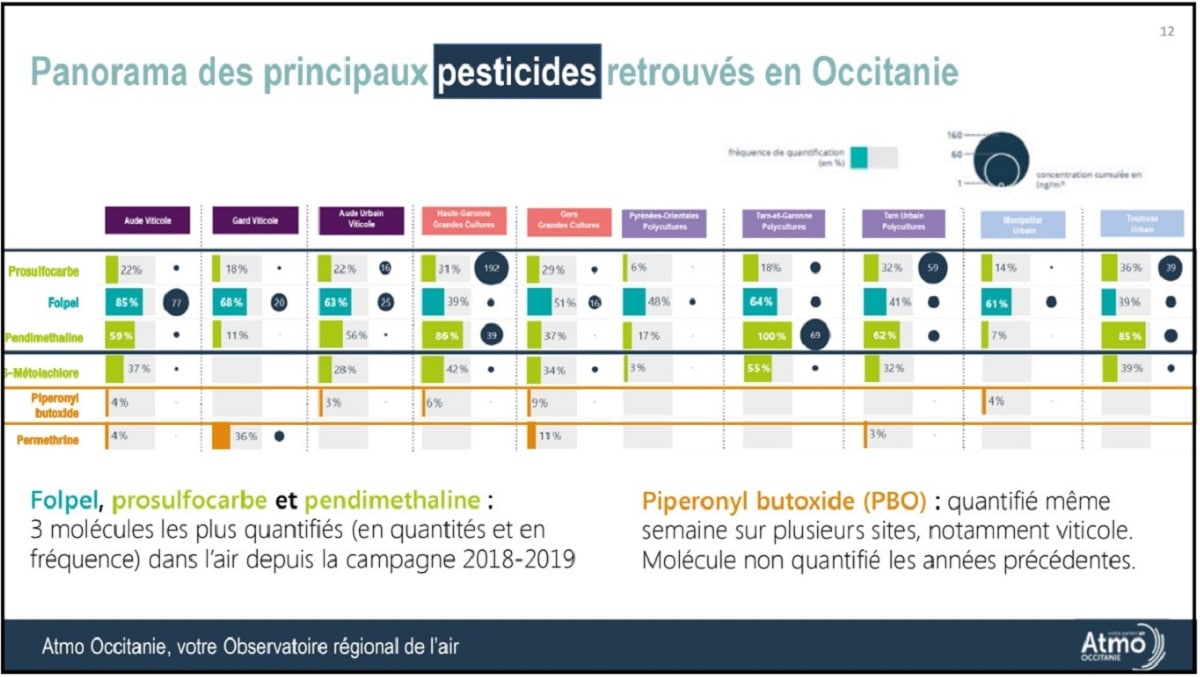

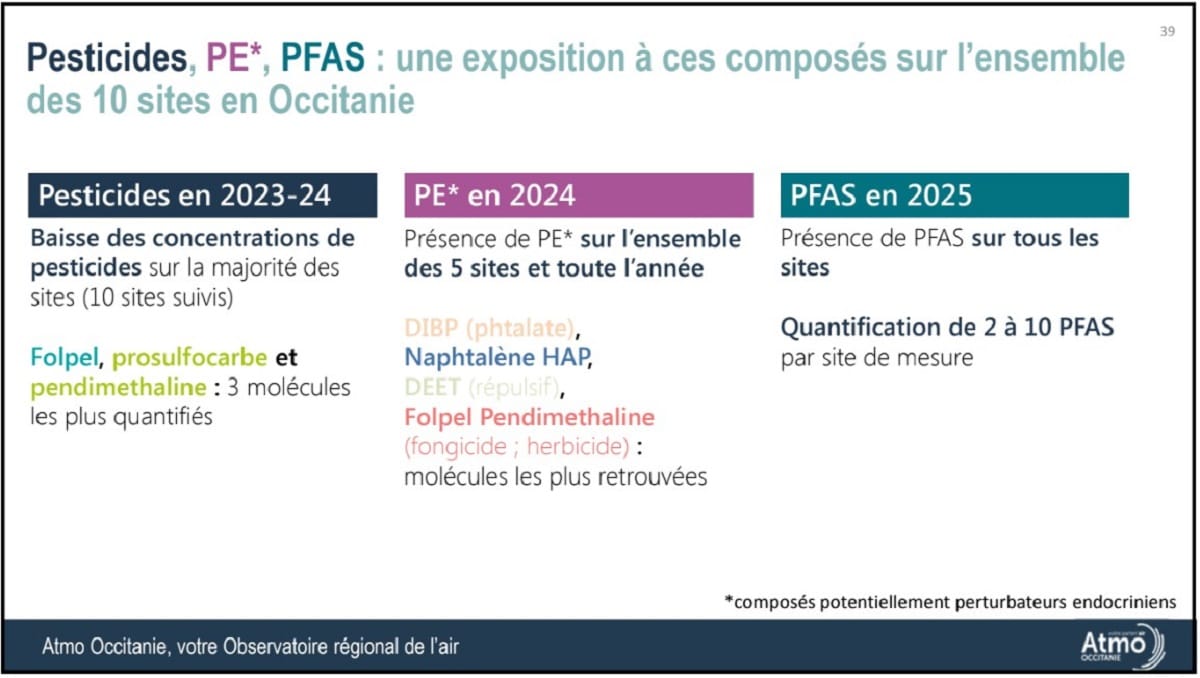

Et finalement, ce sont 105 molécules qui ont été identifiées dans l’air en Occitanie. « Cela concerne 47 pesticides, 50 molécules à caractère “perturbateur endocrinien” avéré ou probable et 10 PFAS », informe la directrice générale. Concernant les pesticides, ce sont le folpel, un fongicide, le pendiméthaline et le prosulfocarbe, des herbicides, qui sont les plus présents en quantité et en fréquence. « Nous retrouvons ce dernier en grandes cultures ou en environnement de polycultures. À noter qu’à Toulouse, qui est influencé notamment par de la grande culture, nous retrouvons aussi une quantité de prosulfocarbe relativement importante », relève Dominique Tilak. Du côté des perturbateurs endocriniens, leur présence dans l’air a été mesurée sur toute l’année et la région. « Sur tous nos sites, nous trouvons au moins un perturbateur endocrinien », révèle la directrice générale. Ce sont le DIBP, un phtalate principalement utilisé comme plastifiant, le naphtalène, couramment utilisé comme antimites, et le DEET, un répulsif antimoustique, qui ont été retrouvés en plus grande quantité.

Une baisse des concentrations de pesticides

En plus d’avoir recherché la présence dans l’air de ces différentes molécules, Atmo Occitanie a évalué l’évolution des concentrations de pesticides par site. Et celle-ci est plutôt encourageante, notamment sur le site de l’Aude viticole où 22 molécules de pesticides, 64 de perturbateurs endocriniens et 7 de PFAS ont été retrouvées. « Nous avons plutôt une tendance à l’amélioration et à la baisse », fait savoir Dominique Tilak. Les concentrations de pesticides sont effectivement passées de 178 ng/m3 en 2021-2022 à 100 ng/m3 en 2023-2024. Dans les zones de polycultures, une tendance à la baisse est également constatée. Ainsi, les concentrations de pesticides étaient de 143 ng/m3 en 2021-2022, contre 123 ng/m3 en 2023-2024 sur le site du Tarn-et-Garonne et de 26 ng/m3 contre 12 ng/m3 sur celui des Pyrénées-Orientales. « Sur ce dernier, nous avons plutôt une influence des fongicides, principalement du folpel. Pour celui du Tarn-et-Garonne et du Tarn, ce sont les herbicides qui sont plutôt majoritaires avec le prosulfocarbe », apprend la directrice générale.

Pour ce qui est des zones de grandes cultures, une réduction des pesticides est aussi relevée, notamment du prosulfocarbe « qui avait été retrouvé en quantité importante ». « Cette baisse peut s’expliquer par le fait que l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, NDLR) a demandé une réduction de 40% de l’utilisation de cet herbicide et une évolution dans les outils d’épandage », estime Dominique Tilak. En tout, 28 molécules de pesticides, 64 de perturbateurs endocriniens et 2 de PFAS ont été recensées dans la zone de grandes cultures de Haute-Garonne, un des cinq sites de multi-exposition. Enfin, du côté des sites urbains, les concentrations de pesticides sont aussi en baisse. « Sur Toulouse, nous avons une influence d’herbicides liée aux grandes cultures, tandis qu’à Montpellier, nous sommes plutôt sur une influence de fongicides liée à la présence de viticultures », explique la directrice générale. Concernant le nombre de molécules, 10 de pesticides, 54 de perturbateurs endocriniens et 10 de PFAS ont été trouvées sur le site de Montpellier et respectivement 14, 56 et 6 sur celui de Toulouse.

Quel est l’objectif de cette étude d’Atmo Occitanie ?

« Cette première étude scientifique va permettre d’établir un état des lieux et, ensuite, de pouvoir réaliser un suivi pour au moins trois ans », déclare Émilie Dalix avant d’ajouter : « L’objectif est de pouvoir avancer sur le chemin de la connaissance scientifique et que chacun des acteurs, dans son domaine de responsabilité, puisse se saisir de ces données scientifiques afin de mener des études d’impact sanitaire ou des études d’impact environnemental ». Et l’enjeu est particulièrement important. « Il n’y a pas de dose minimum de perturbateur endocrinien absorbé ou respiré pour subir des conséquences en termes sanitaires. C’est un effet sans dose, contrairement à d’autres polluants », appuie Dominique Tilak. D’autant que, comme elle le rappelle, « quel que soit le moment ou l’endroit, nous respirons des perturbateurs endocriniens et des PFAS ». « La question est donc : Est-ce que c’est grave ou pas ? Est-ce que ça pose un problème de santé ? Et de quelle nature s’il devait être avéré ? ». Autant de questions qui sont, pour le moment, sans réponse.

Commentaires