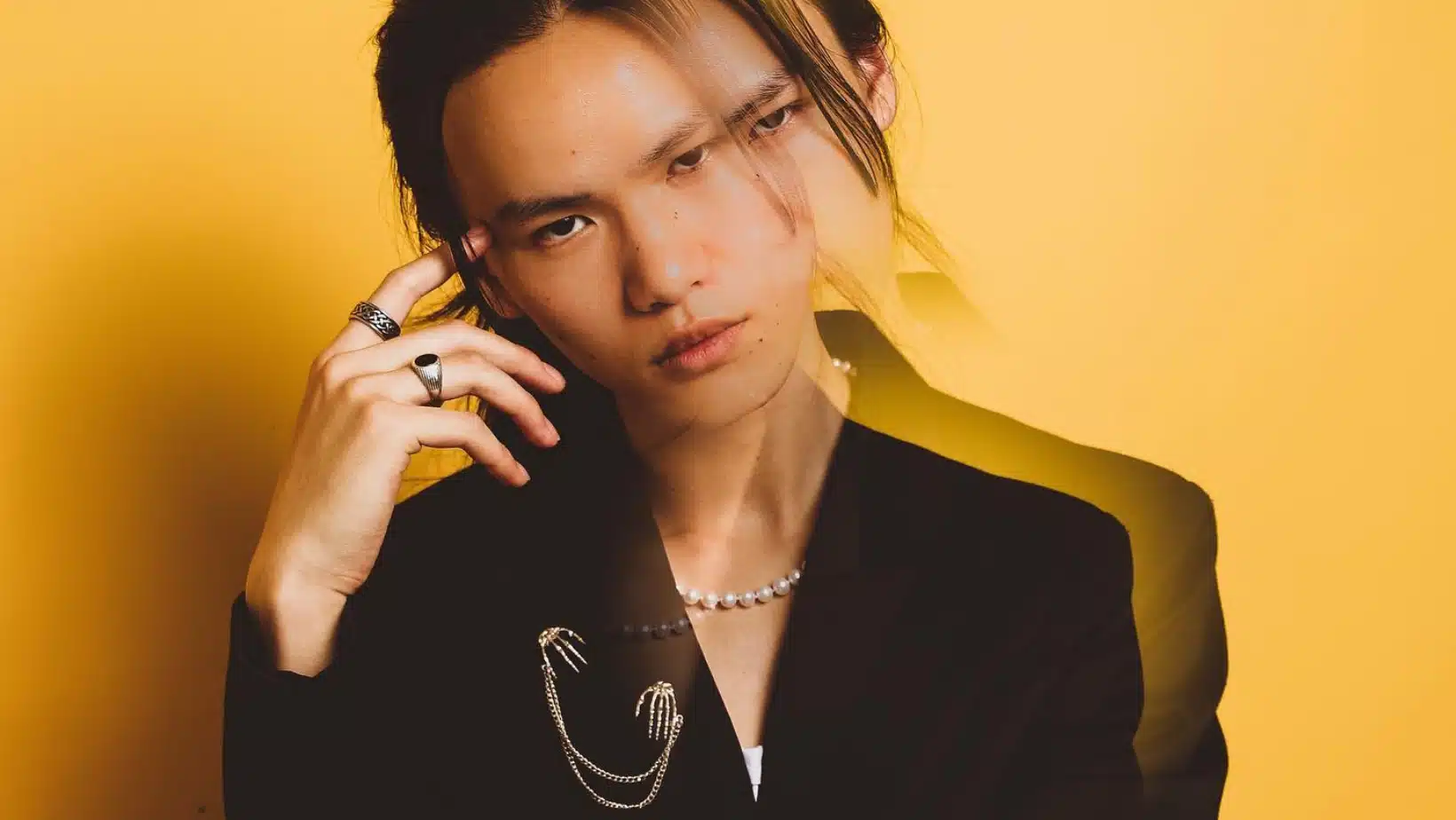

Photographe tout-terrain

25 août 2016 - 08:00

Frédéric Scheiber est photojournaliste à Toulouse depuis vingt ans. Comme la plupart de ses confrères, il est confronté aux mutations de la profession, entre concurrence accrue et rémunérations aléatoires. Mais il a envie de croire en l’avenir de son métier, malgré tout.

« Je choisis mes sujets pour leur intérêt et non pas parce que j’estime qu’ils sont vendables ». C’est ainsi que Frédéric Scheiber résume sa démarche de photojournaliste. Reporter depuis la fin des années 1990, il a pour ainsi dire tout connu. Le travail sur pellicule et l’arrivée du numérique. Des périodes fastes où les rédactions employaient des photojournalistes à temps plein pour aller sur le terrain, et celles, plus compliquées, où il faut allier communication et journalisme pour payer son loyer à la fin du mois.

C’est lors de son cursus à l’école de journalisme de Toulouse que Frédéric Scheiber se pique de photographie. Mais seules quelques heures de formation sont prévues dans le cursus. Une fois diplômé, en 1998, il décide donc de se former sur le tas. Il passe plusieurs années à « manger de la pellicule » comme il dit. Il publie ses premiers sujets dans la Croix du Midi et part faire ses armes à l’étranger. Il se rend notamment dans les townships en Afrique du Sud ou encore au Mali pour suivre « Toto, le punk humanitaire » qui a relié la France à Bamako en 4L. Il suit aussi les altermondialistes aux sommets du G8 à Nice, à Prague… « Ça a été ma façon de me former. J’essayais de financer au moins un voyage par an. À l’époque, les pellicules coutaient cher, je n’avais que le RMI.»

En parallèle, il continue de travailler à Toulouse. Un premier fil rouge apparaît dans son travail. Photographier « l’humain ». Notamment en réalisant des portraits de sans-abris du Groupe amitié fraternité, un squat transformé en association. Lorsque survient la catastrophe d’AZF, il décide aussi de prendre le contrepied de l’actualité chaude. « J’ai voulu comprendre l’après 21 septembre. J’ai suivi les victimes du bâtiment B de la cité du Parc qui avaient été relogées dans des mobil-homes et les manifestations les mois suivants ».

« J’ai mis longtemps à me sentir photojournaliste »

Pendant sept ans, il multiplie ainsi les reportages et comprend « qu’il faut être polyvalent ». Tous ne se vendent pas. Puis, les premières collaborations régulières arrivent. Pour l’Humanité, pour l’agence Associated Press, Le Parisien, La Gazette du Midi, des clients institutionnels « par la force des choses »… « J’ai mis longtemps à me sentir photojournaliste. On dit qu’il faut dix ans pour cela », lance-t-il en souriant. Au bout de sept ans, il décroche sa carte de presse, puis un CDI pour 20 minutes où il se consacre au “hotnews”, l’actualité quotidienne. Cinq ans plus tard, le journal se sépare de ses photographes.

C’est le retour à la case “indépendant”. Entretemps, les supports qui achètent des photos se sont faits plus rares et le prix des photos a été divisé par deux. «J’ai plusieurs clients mais ce n’est pas ce qui me permet d’atteindre le SMIC. On part souvent sur des sujets de façon complètement bénévole ». Mais Frédéric Scheiber continue de suivre son instinct. Sa stratégie : innover, s’adapter. Parmi ses derniers reportages : un diaporama sonore sur les zadistes de Sivens en format carré et pris avec son iPhone. « Mon métier c’est de témoigner, d’aller sur le terrain. Même s’il faut passer par la communication, les minimas sociaux, je veux continuer à le faire et à croire que ça peut fonctionner ».

A lire aussi :

Commentaires