Comment lever le pied pourrait épargner des milliers d’Occitans de la pollution

4 novembre 2025 - 17:14

Chaque année, la pollution atmosphérique cause 40 000 décès en France et pèse lourdement sur la santé et l’économie. En Occitanie, une étude d’Atmo met en lumière l’impact majeur que pourraient avoir des mesures telles que la réduction de la vitesse ou le développement des transports en commun et des mobilités douces sur la qualité de l’air et la santé des habitants.

40 000. C’est le nombre de décès par an, en France, liés à la pollution. En Occitanie, 32% de la population y est exposée. La réduction des émissions nocives, notamment les gaz à effet de serre, revêt donc un enjeu climatique bien sûr, sanitaire, mais aussi économique, puisque la prise en charge des pathologies résultant de l’exposition à ces polluants coûte 10 milliards d’euros à la sécurité sociale. Des chiffres qui confirment l’urgence à agir en diminuant à la source ces émissions, particulièrement dans le secteur du transport routier responsable de 45,7% des GES et de 64% de l’oxyde d’azote émis dans l’atmosphère.

Une action qui, selon Atmo Occitanie, l’agence régionale chargée de la surveillance de la qualité de l’air, peut aussi bien s’effectuer au niveau des collectivités qu’à l’échelle individuelle. Pour preuve, l’organisme vient de rendre publique une étude, intitulée “Mieux respirer, lever le pied”, faisant état de l’impact sur la santé, la consommation d’énergie et le climat, de deux scénarios : la baisse de la vitesse et le report modal. Les résultats sont édifiants.

Réduction de la consommation d’énergie fossile et des GES

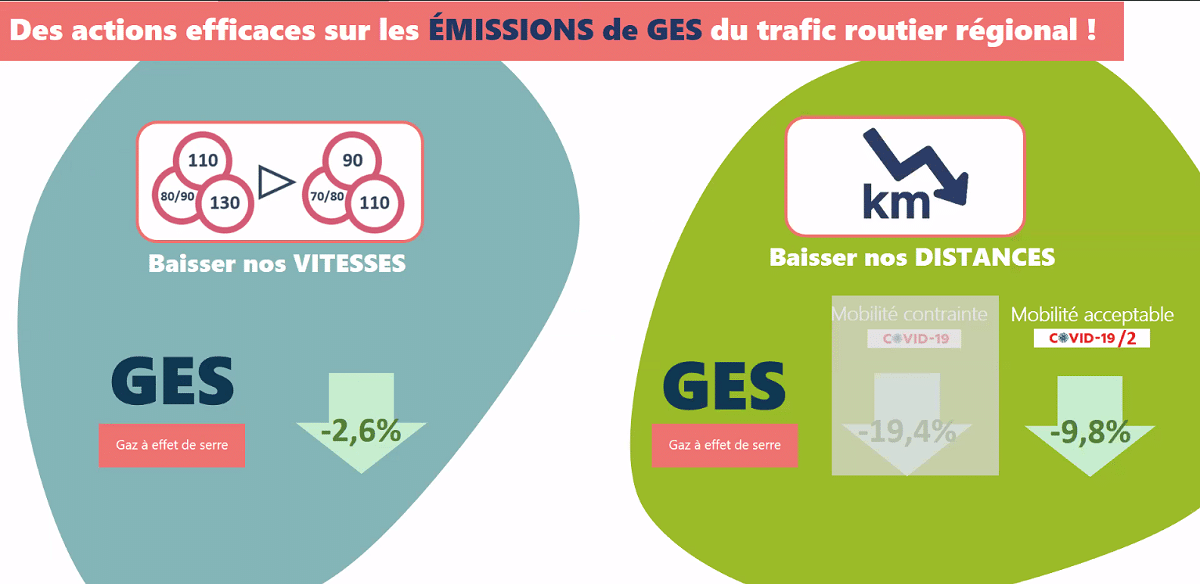

Ainsi, en modifiant ces deux variables, l’agence a modélisé les effets observables sur l’ensemble de la région. « Si les 164 intercommunalités d’Occitanie imposent une réduction de 10 kilomètres-heure, ou que les conducteurs lèvent le pied, sur les axes aujourd’hui limités à 80 ou 90 km/h, et de 20 km/h sur les axes actuellement contraints à 110 ou 130 km/h, la consommation de carburant baisserait de 2,5% », assure Dominique Tilak, directrice générale d’Atmo Occitanie. Mieux, elle a constaté qu’en réduisant le nombre de trajets parcourus avec un véhicule thermique de 10%, c’est 9,8% d’énergie fossile qui serait économisé. Et si les résultats de ces simulations semblent somme toute logiques, leur ampleur, elle, est notable.

En effet, en Occitanie, l’abaissement de la vitesse ne permettrait d’éviter que 2,6% d’émissions de gaz à effet de serre. En revanche, le report modal diminuerait les GES de 9,8%. Un constat d’autant plus flagrant à l’échelle départementale – dans les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne et la Lozère, ce chiffre dépasse les 10% – et encore plus dans le périmètre urbain de certaines grandes villes de la région. La Métropole de Toulouse, par exemple, parviendrait à réduire de 14,4% les émissions si seulement 10% de ses habitants préféraient les mobilités douces ou les transports en commun à leur véhicule thermique.

Lutte contre la pollution de l’air : le bénéfice sanitaire est la plus important

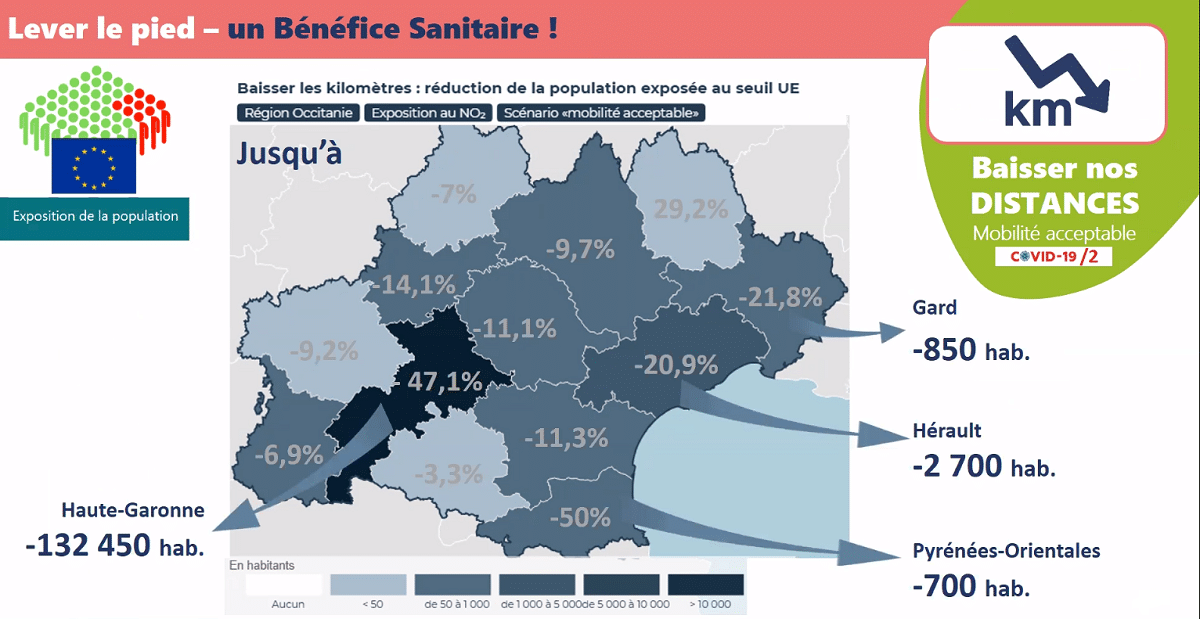

Mais, c’est sur la santé des Occitans que les différentes hypothèses testées par Atmo Occitanie ont le plus d’impact : « Entre 240 et 4 300 nouveaux cas de maladies cardio-vasculaires, respiratoires ou métaboliques chez l’adulte pourraient être évités en moyenne chaque année sur le territoire occitan », calcule Émilie Dalix, présidente d’Atmo Occitanie. En effet, le seul abaissement de la vitesse permettrait de limiter l’exposition de la population régionale, de plus de 19%. En Lozère, 7 250 habitants (-18,3%) ne seraient ainsi plus concernés par les seuils de pollution en vigueur, quand 14 500 Haut-Garonnais (-7,2%) seraient également épargnés. Naturellement, les grandes villes bénéficient le plus des effets d’une réduction de la vitesse de circulation, ces dernières se trouvant à proximité des voies rapides majoritairement concernées par ce scénario, à l’image de Nîmes qui pourrait voir baisser de 16,2% la part de ses habitants touchés par la pollution.

Le bénéfice sanitaire se ressent davantage encore dans la seconde hypothèse, celle du report modal, qui permettrait de limiter l’exposition de la population régionale de près de 43%. En Haute-Garonne, l’utilisation des transports en commun, le recours au covoiturage ou aux mobilités douces feraient diminuer la part d’habitants concernés par la pollution atmosphérique de 47,1%, soit 132 450 personnes de moins. Et sans surprise, c’est à Toulouse que le gain est le plus important.

Avec de tels constats, nul ne peut plus ignorer la relation de cause à effet entre les réseaux routiers et les effets nocifs de la pollution en résultant. « Mais il n’y a pas de fatalité », estime Émilie Dalix, « puisque ces mêmes chiffres prouvent que chaque habitant et chaque collectivité peut agir et avoir un impact bénéfique ». Ces leviers identifiés doivent maintenant servir à faire évoluer les tendances vers la transition écologique. À ce titre, la présidente d’Atmo Occitanie lance un appel en cette période électorale : « J’invite chaque candidat aux Municipales 2026 à se saisir de ces données pour décliner leur programme politique. Il s’agit-là de l’intérêt général ! »

Commentaires