Toulouse : bienvenue au Bureau (des meilleures) questions existentielles de 2021

25 décembre 2021 - 11:00

Pourquoi une Vierge noire dans l’église de la Daurade ? Toulousains et Bordelais, meilleurs ennemis ? D’où vient l’expression “pompon sur la Garonne” ? Le Journal Toulousain a concocté une rétrospective des questions existentielles qui vous ont marqué cette année.

Pourquoi une Vierge noire dans l’église de la Daurade ?

La question s’est posée à Toulouse, comme dans plusieurs églises de France, notamment au Puy-en-Velay (Haute-Loire). Dans la Ville rose, l’historien René Souriac tente de percer le mystère depuis de nombreuses années. Mais en réalité, plusieurs zones d’ombre peinent à s’éclaircir.

Historiquement, la Vierge Marie n’a pas toujours été représentée de cette couleur dans l’église de la Daurade. La statue originale a été brûlée dans des circonstances troubles au cours de la Révolution française. Celle qui est actuellement exposée n’est en fait qu’une réplique, sculptée et peinte à l’image de celle du XIVe siècle, qui avait déjà commencé à noircir avec le temps. « Au XVe siècle, on l’appelait déjà “Brune” et elle est devenue “Vierge noire” à partir du XVIIe siècle », explique l’historien toulousain.

Ce dernier pense que la fumée des cierges est notamment à l’origine de sa couleur. Mais sans statue originelle, le mystère reste entier. Ce qui est sûr, c’est que les fidèles attribuent aux Vierges noires un réel pouvoir : celui de protéger les futures mères et leurs enfants.

Pour en savoir plus : “Pourquoi une Vierge noire dans l’église de la Daurade?“

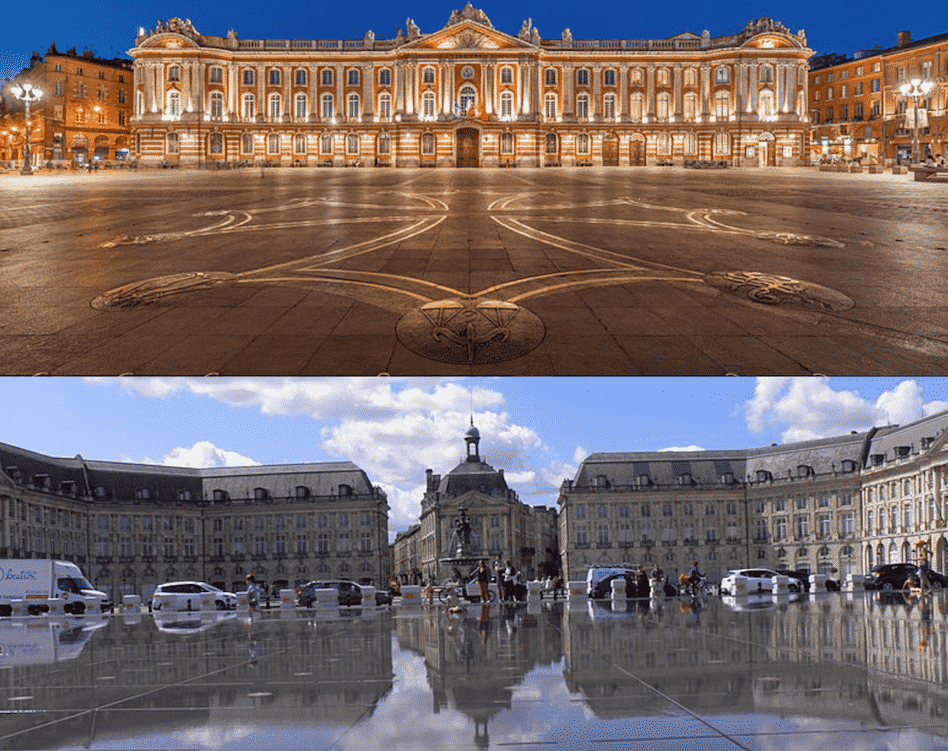

Pourquoi Bordelais et Toulousains aiment se détester ?

Tant qu’il y a de la haine, il y a de l’amour, comme le souligne l’adage. Il n’en demeure pas moins qu’à Toulouse, comme à Bordeaux, le sport régional (outre le rugby) reste le lancé de vacheries. Que ce soit sur la route, dans les stades ou autour d’un verre.

Dans son livre “Toulouse Bordeaux, l’un dans l’autre”, Serge Legrand Vall explique que la rivalité entre les deux villes ne date pas d’hier. Elle puise ses origines à l’époque romaine : « Les Toulousains sont les premiers à avoir fait fortune avec le vin. Ils l’achetaient en Italie et le revendaient très cher aux Bordelais. C’est pour cela que ces derniers ont décidé de planter leurs propres vignes avant de déclencher, au Moyen Âge, une guerre du vin. Sur les quais, ils ne vendaient les autres breuvages du Sud-Ouest qu’une fois leurs récoltes épuisées. Ce privilège a généré beaucoup de frustration ».

Au XVIIIe siècle, les relations prennent encore un autre tournant. Jusque-là égales en matière de commerce, Bordeaux se met à bénéficier de l’ouverture transatlantique et s’enrichit, déclenchant la jalousie de ses voisins du Sud-Ouest. Puis la situation s’inverse à nouveau au XXe siècle avec l’essor de l’aéronautique dans la Ville rose. Et le renvoi de balle dure encore. Car il y aura toujours une bonne raison de détester ses meilleurs ennemis.

Pour en savoir plus : “Pourquoi Bordelais et Toulousains aiment se détester?“

D’où vient l’expression “C’est le pompon sur la Garonne” ?

Tant qu’à être dans la rivalité entre Bordeaux et Toulouse, autant en profiter pour rectifier une dernière chose : l’origine de l’expression “pompon sur la Garonne” est attribuée à Toulouse, non pas à sa voisine de fleuve. Elle signifie “il ne manquait plus que ça”, et serait une adaptation locale de la formule “c’est le pompon !”, en référence au sommet des bonnets traditionnels de marins. Le pompon désignant quelque chose qui vient en plus de tout le reste, souvent avec une connotation négative.

Malgré le peu de traces historiques, l’explication la plus probable est que cette expression serait née d’une visite de Louis Napoléon Bonaparte (Napoléon III) à Toulouse en 1868 pour l’inauguration d’un pont traversant la Garonne. Un violent coup de vent aurait arraché le pompon fixé sur le chapeau de l’Empereur, l’envoyant ainsi sur la surface de l’eau. La foule voyant le pompon flotter se serait alors tout simplement exclamée : “C’est le pompon sur la Garonne”.

Pour en savoir plus : “Mais d’où vient l’expression ‘C’est le pompon sur la Garonne’?“

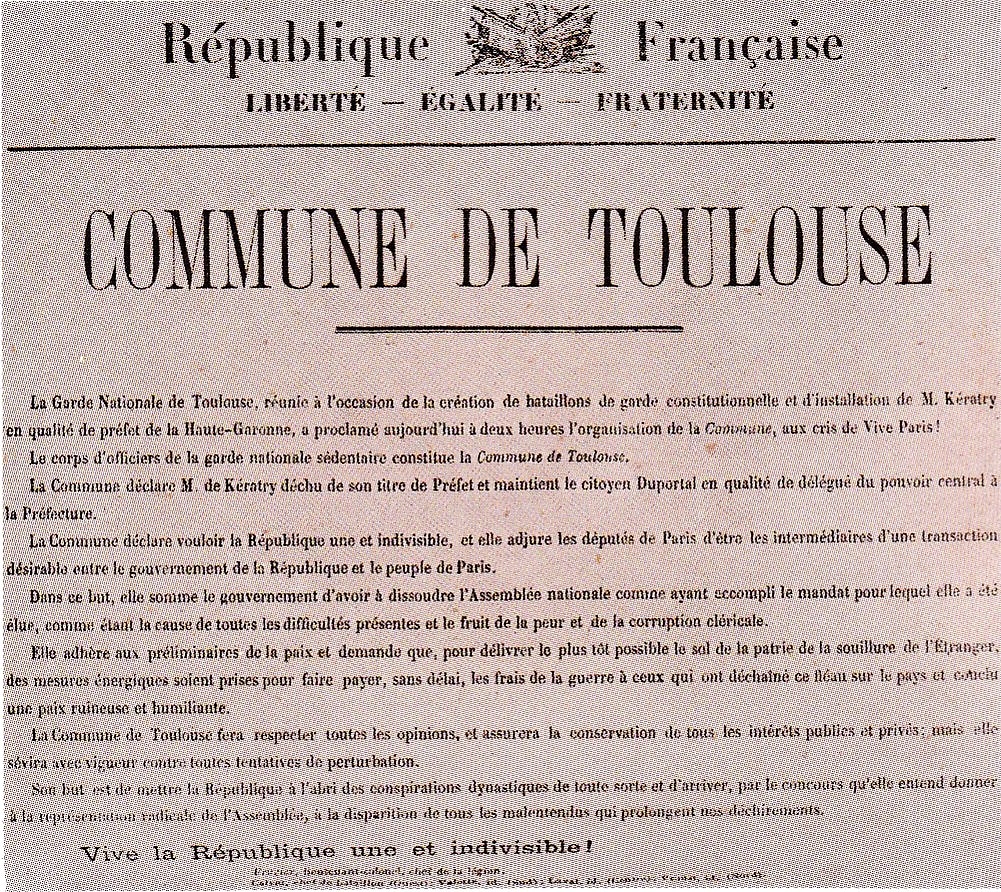

Combien de temps la commune de Toulouse a-t-elle duré ?

Il y a exactement 150 ans, la “Commune de Toulouse” était proclamée au balcon du Capitole. Le 25 mars 1871, quelques insurgés, officiers de la Garde nationale, jurent de “défendre la République” au cœur de la Ville rose, devant une foule enthousiaste. Comme à Paris, ils s’opposent à l’Assemblée nationale, majoritairement monarchiste et au gouvernement provisoire d’Adolphe Thiers. Ce dernier réprime avec force ce mouvement libertaire.

À ce moment-là, la troisième République est instable, la capitale est assiégée par les Allemands suite au fiasco de la guerre de Prusse et le pouvoir s’est réfugié à Versailles. Les Communards veulent instaurer l’école laïque, obligatoire et gratuite, la liberté d’association, la suspension des loyers et le droit au travail pour les femmes. Toulouse retiendra un nom : celui d’Armand Duportal. Malgré ses relations ambigües avec le gouvernement, il manifeste son soutien au soulèvement parisien et rédige la proclamation du 25 mars.

La Révolution sera de courte durée. Elle prend fin deux jours plus tard. Le nouveau préfet Keratry, nommé par Adolphe Thiers, envoie trois escadrons de cavalerie, 600 fantassins et six canons sur la place du Capitole, pour chasser les insurgés de l’hôtel de ville. Un accord d’impunité est donné aux révolutionnaires, qui acceptent de quitter les lieux. C’est ainsi que se termine l’histoire. Mais l’historien Rémy Pech y voit tout de même « un geste précurseur annonçant (…) l’avènement d’un socialisme toulousain dont l’éclosion dut attendre 30 ou 50 ans ».

Pour en savoir plus : “Combien de temps la Commune de Toulouse a-t-elle duré?“

Commentaires